- 地元密着

- ワーク・ライフ・バランスに理解がある

- 社員教育が充実

- 企業紹介動画掲載

業種医療・福祉業

中南勢エリア津市

社会福祉法人三重ベタニヤ

「キリストの愛と奉仕の精神をもって高齢者にお仕えします」を法人理念として、津市と松阪市で特別養護老人ホームやデイサービスなどの高齢者介護事業を展開してます。職員の働く環境づくりに積極的に取り組んでおり、「三重の働き方推進企業」への登録や介護ロボット・ICTの導入や多様な研修への取り組みなど、働き方改革を実践しています。また、採用した職員に対しOJTを実施し、早期に溶け込めるよう努めています。

企業紹介動画はこちらhttps://youtu.be/H0u9Bsan5Aw

2025年1月現在

特別養護老人ホームアガぺホーム

山下 基樹

(平成27年度入社)

Q. 就職を決めた理由

祖父が認知症になったとき、自分には知識がなく、疑問だらけでした。祖父が亡くなってから「もっと認知症について知っていれば悔いが残らなかったのでは」と考えるようになり、介護の仕事に就くことにしました。この施設の理念は自分に合っていると感じられましたし、自宅から近いというのも決め手になりました。

Q. 仕事のやりがい

人のぬくもりや優しさを肌で感じられることです。食事や排泄の介助をすると、利用者さんに「ありがとう」「ごめんね、悪いなあ」とよく声をかけてもらいます。介護は「これが正解」というものがない仕事ですが、自分はそうやって模索していくことを楽しいと考えられるタイプなので、それがかえってやりがいになっています。

Q. これからの目標

第一の目標としては介護福祉士の資格を取りたいと考えています。それから先はもっとステップアップして、ケアマネジャーなどの資格も目指しています。この仕事は自分に合っていると思いますし、周りからも合っているよと言われます。仕事をずっと続けて知識を増やし、利用者さんがもっと過ごしやすい生活ができるようなケアをしたいと思っています。

法人本部 事務課長

小林 信行

Q. 自社の強みは何ですか(経営理念や社風)

当法人のある津市は介護ニーズの高い地域で、介護事業所も多数あります。その中で当法人の強みは法人の起源と理念を大切にして共有していることです。当法人の起源は、三重県にあった結核療養所の聖書研究会に参加された患者さんからの献金にあり、その理念はキリストの愛と奉仕の精神を基本に据えています。

Q. 求める人物像は

「人は美しく年を重ねることができる」という当法人の考えに共感していただける人です。利用者さんの想いを尊重し、利用者さんに寄り添った支援のできる人を求めています。具体的に言うと、傾聴のできる人です。自分がしゃべるよりも利用者さんの話したい気分を尊重してしっかり聞いて、うなずける人です。資格や経験よりも、人の話が聞けるのは大切なことです。

Q. これからの事業目標は

人材の確保と育成が重要な課題です。当法人の理念に共感していただける人を採用し、育成したいと考えています。具体的には介護福祉士の資格を介護職員の全員に持ってもらうのが目標です。資格取得には時間もお金もかかるのですが、教育機関と連携し、法人内で資格取得のための講習を受けられる仕組みを整えています。

インターンシップ情報

対象:随時対応

期間:相談のうえ調整します。

内容:利用者とのコミュニケーション、介護業務のサポート

会社基本情報

| 本社所在地: | 〒514-2222 三重県津市豊が丘5-47-6-1 |

|---|---|

| 事業内容: | 高齢者介護事業 |

| 設立: | 2005年 |

| 資本金: | 社会福祉法人のためなし |

| 従業員数: | 192名(男性55名、女性137名、うち正規社員97名)(2025年11月現在) |

| 売上高: | 9億5,000万円 |

| 平均年齢: | 42歳 |

| 平均勤続年数: | 8年 |

| 休日/休暇制度: | 年間休日数:120日 月間時間外労働時間(平均):9時間 有給休暇年間取得日数(平均):14日 |

| アクセス: | 近鉄名古屋線「津駅」より、車で15分 |

| 採用窓口 TEL: | 法人本部 059-230-0032 |

| 採用実績: | 皇學館大学、中京大学、龍谷大学など |

| URL: | https://betaniya.jp/ |

受賞歴等:

みえ働きやすい介護職場取組宣言

令和6年度みえの働き方改革推進企業登録企業(令和9年3月31日まで)

みえ働きやすい介護職場取組宣言

令和6年度みえの働き方改革推進企業登録企業(令和9年3月31日まで)

介護ロボットで介護力アップ!!

様々な介護ロボットや機器を導入し、介護の質の向上と職員の負担軽減に努めています。たとえば、眠りセンサーによる睡眠や心拍の情報を活用することにより、入居者の吉良氏にあわせて効果的な対応ができるようになりました。介護記録なども支援ソフトによりスピーディに情報共有ができ、業務時間の短縮につながっています。

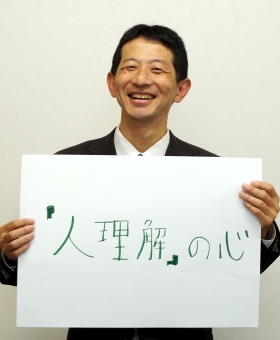

若手中心の研修で能力アップ!!

20代の職員を対象とした研修を実施し、課題解決や企画発案などを通して同世代の結束を強めています。ときには遊びを交えながら、コミュニケーションを大切にしています。